On le sait : lorsque l'on franchit un seuil inconnu, on se retrouve immédiatement immergé dans les traces des expériences qui nous ont précédés, dans les souvenirs que le temps a déposés couche après couche. Ce sont des souvenirs qui ont un potentiel de vie inexprimé parce qu'ils conservent un noyau de continuité prêt à être réactivé. En effet, dans chaque nouvelle maison que l'on habite, la relation avec son passé n'est jamais une simple contemplation, mais plutôt une réinvention.

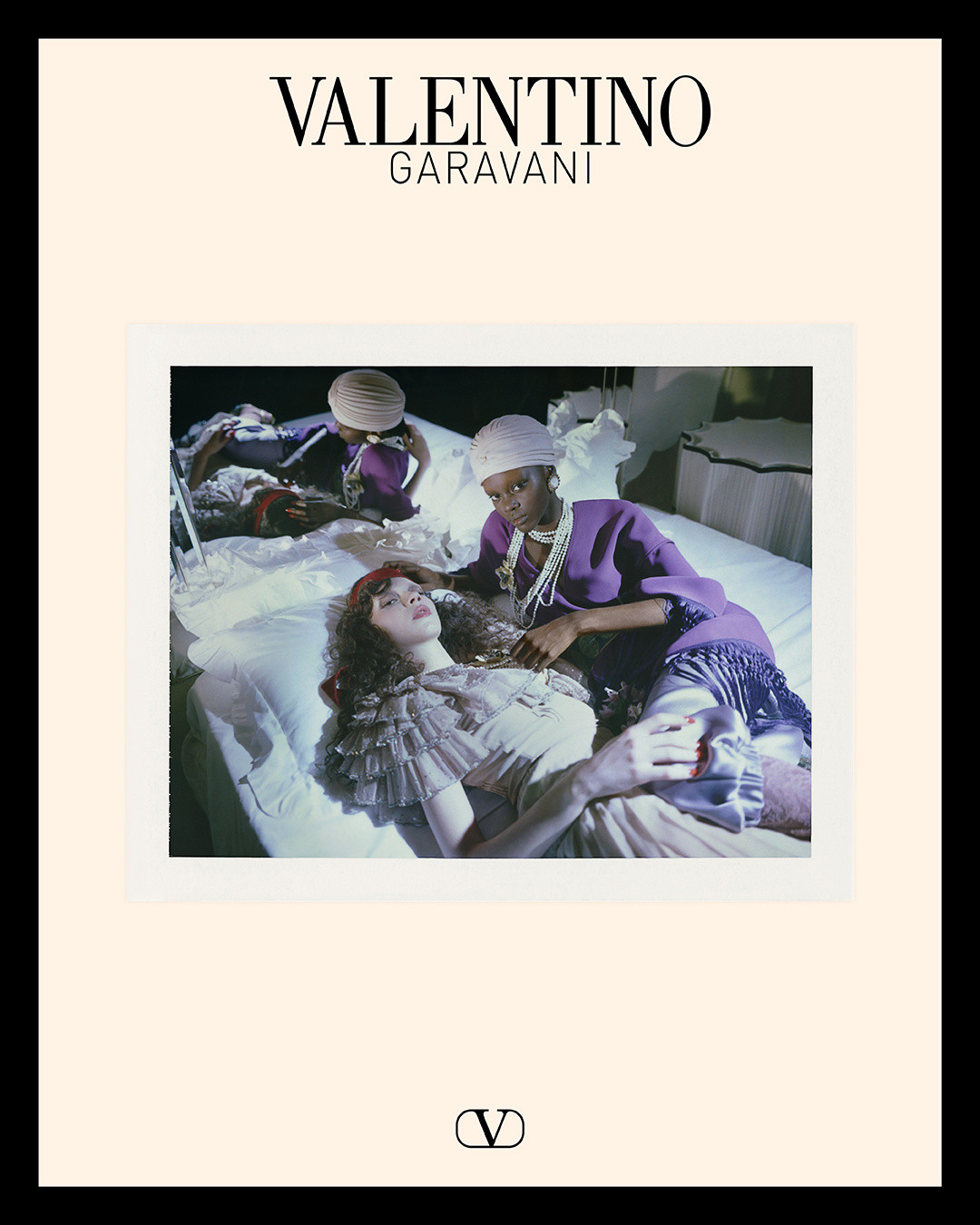

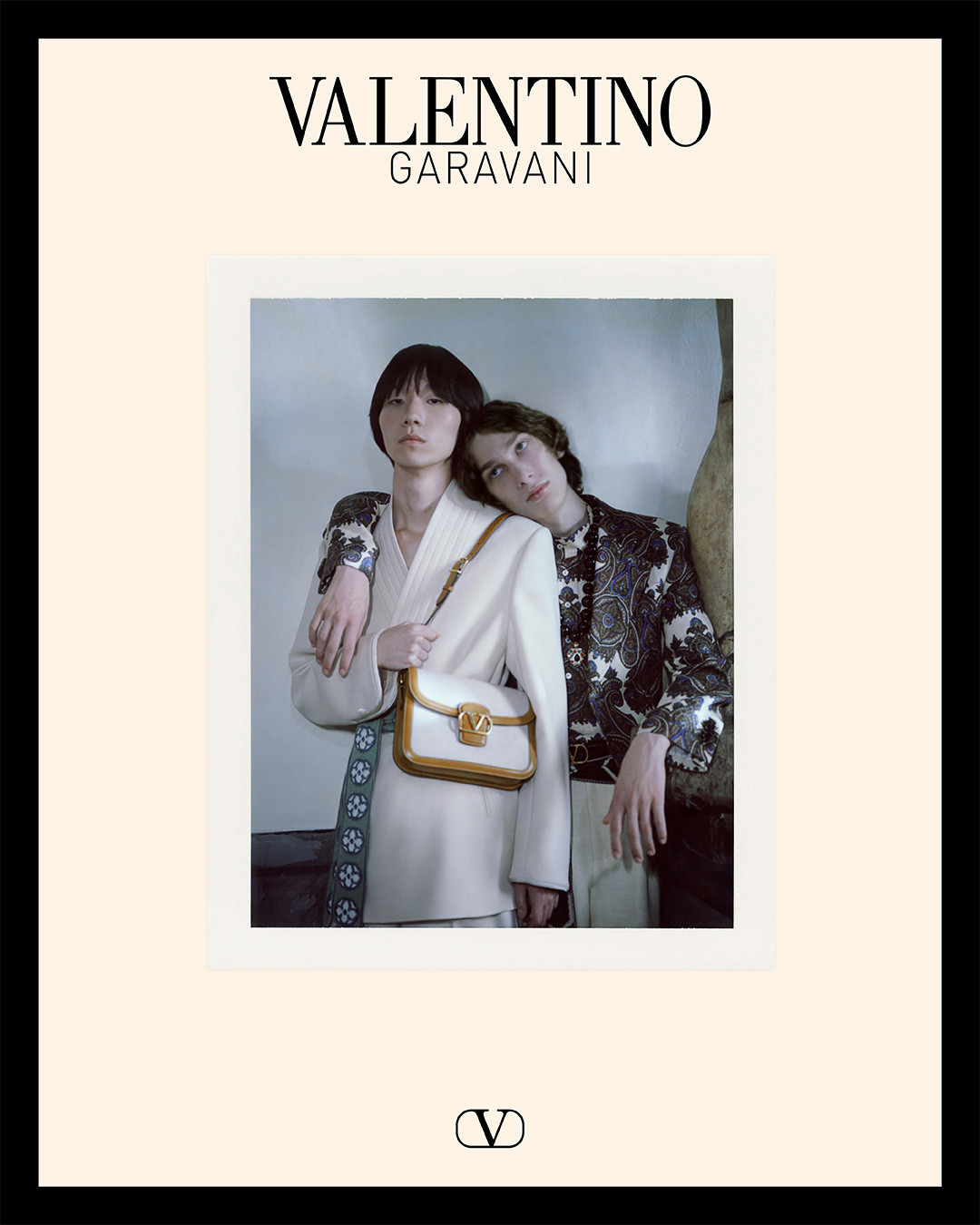

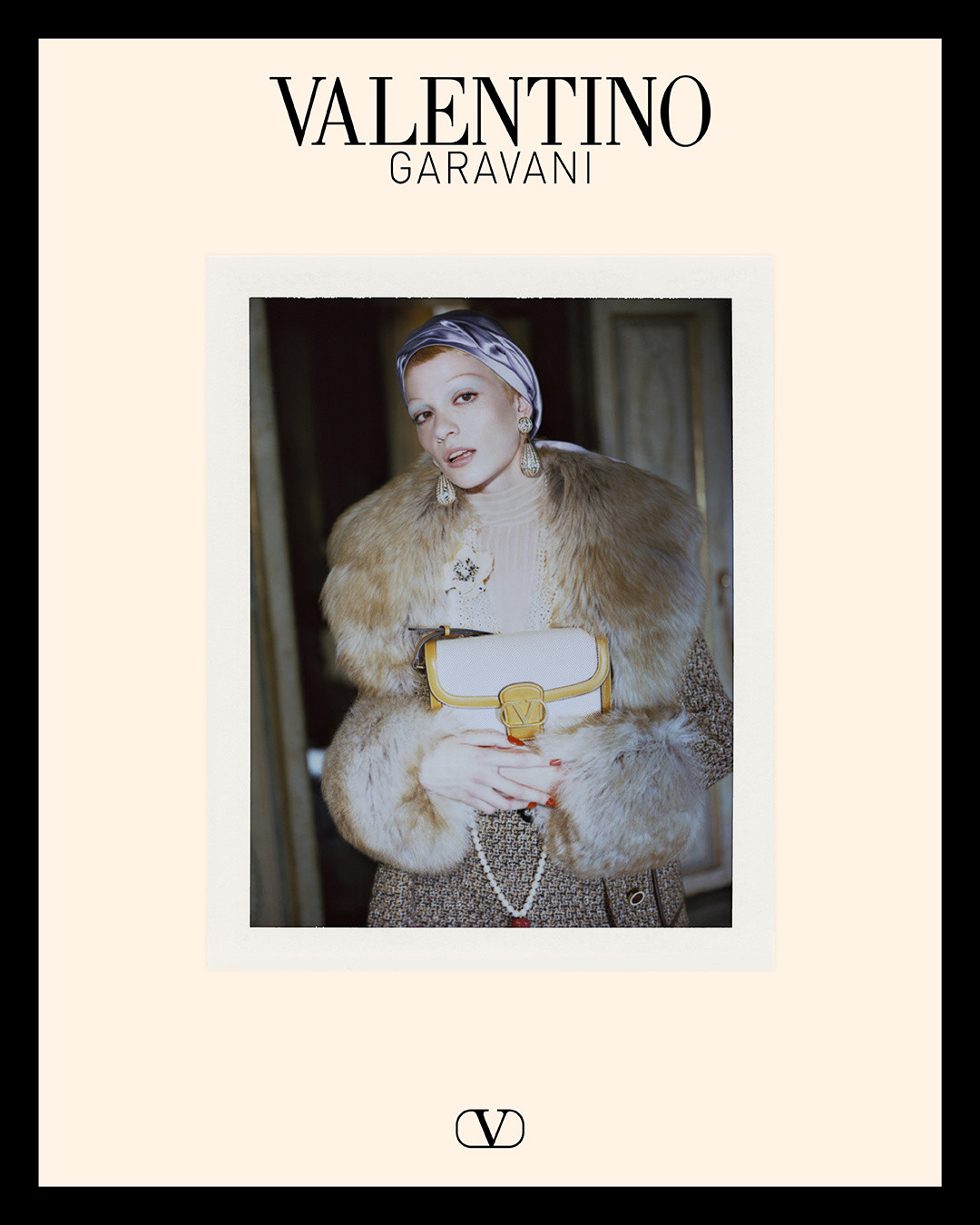

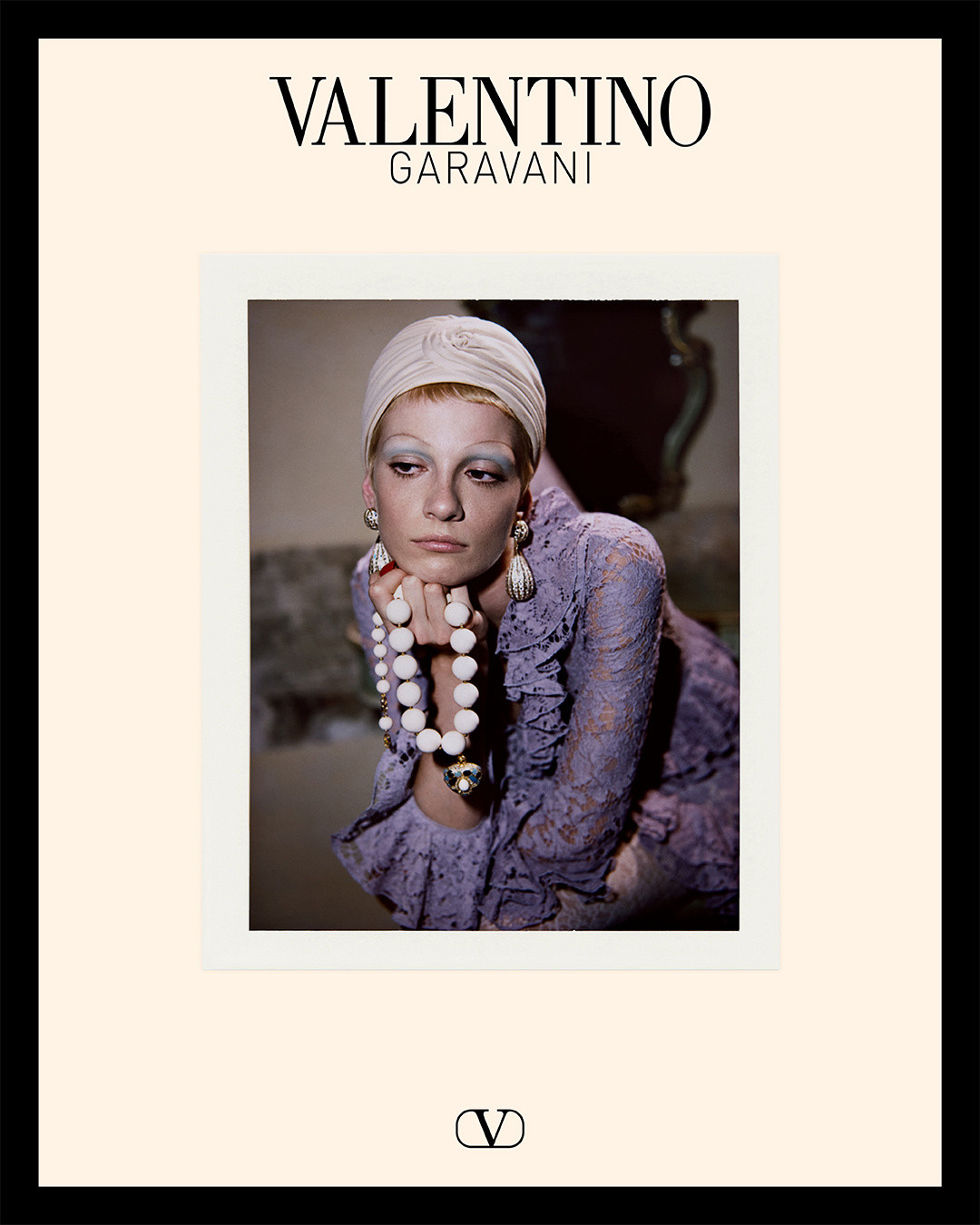

C'est dans ce passage délicat de la revisitation mémorielle que j'ai essayé de réimaginer la Maison Valentino en partant de ce lieu mythique qu'est le Palazzo Mignanelli, siège historique du couturier. La porte de cet ancien palais romain devient, dans ma transposition onirique, la porte d'entrée d'une maison peuplée d'une humanité excentrique, désinhibée, éclectique. C'est un banquet de l'humain qui célèbre l'art de la fête.

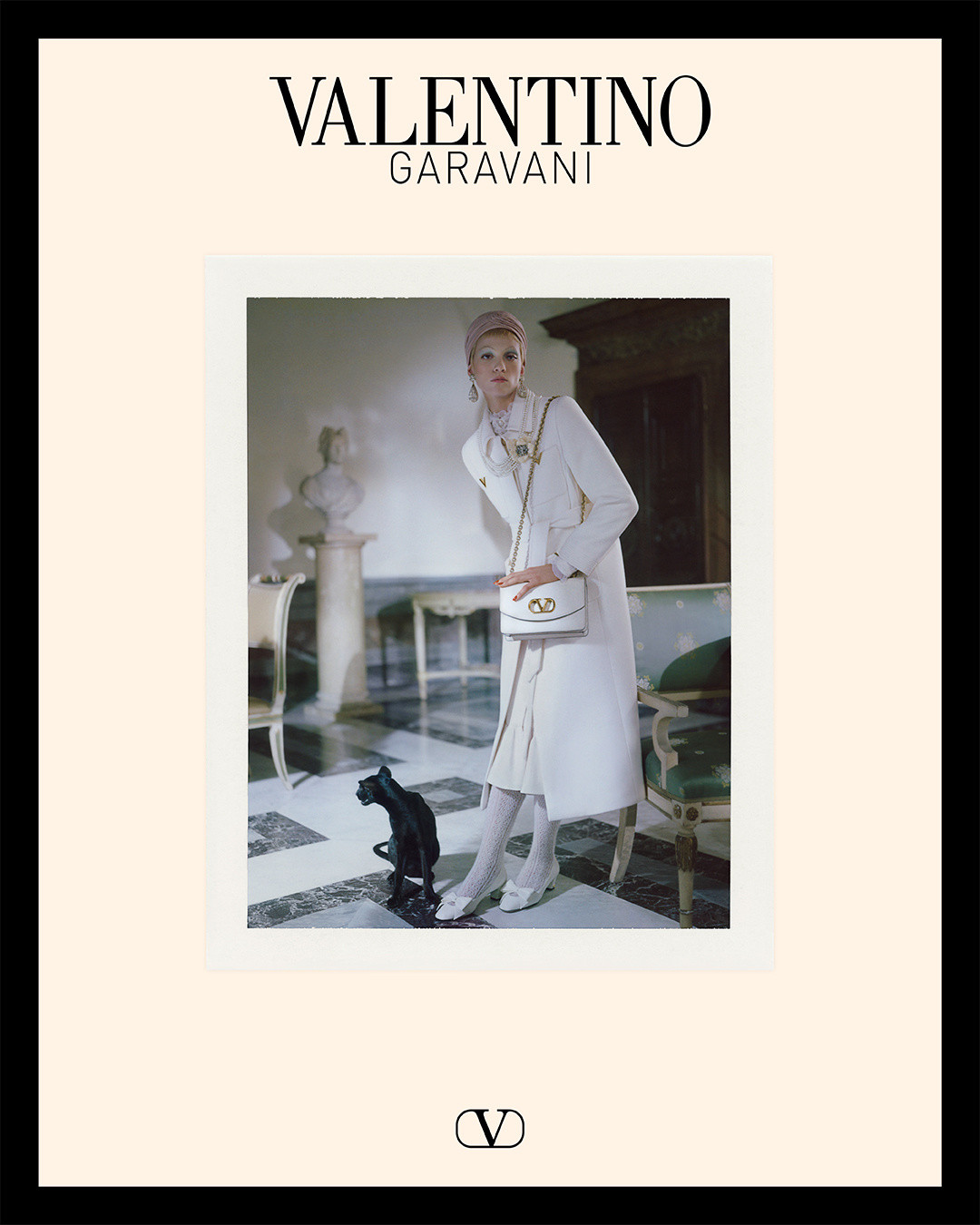

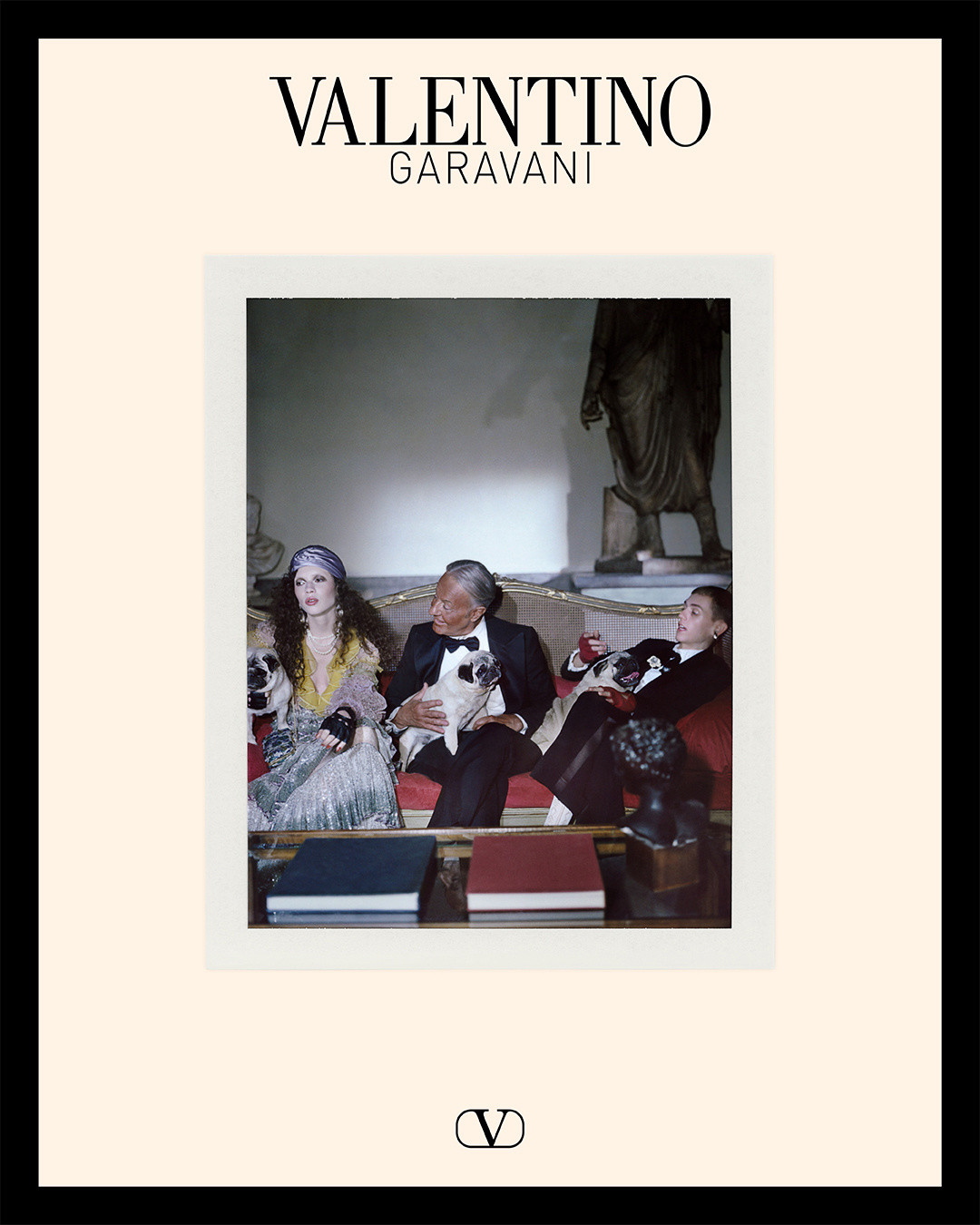

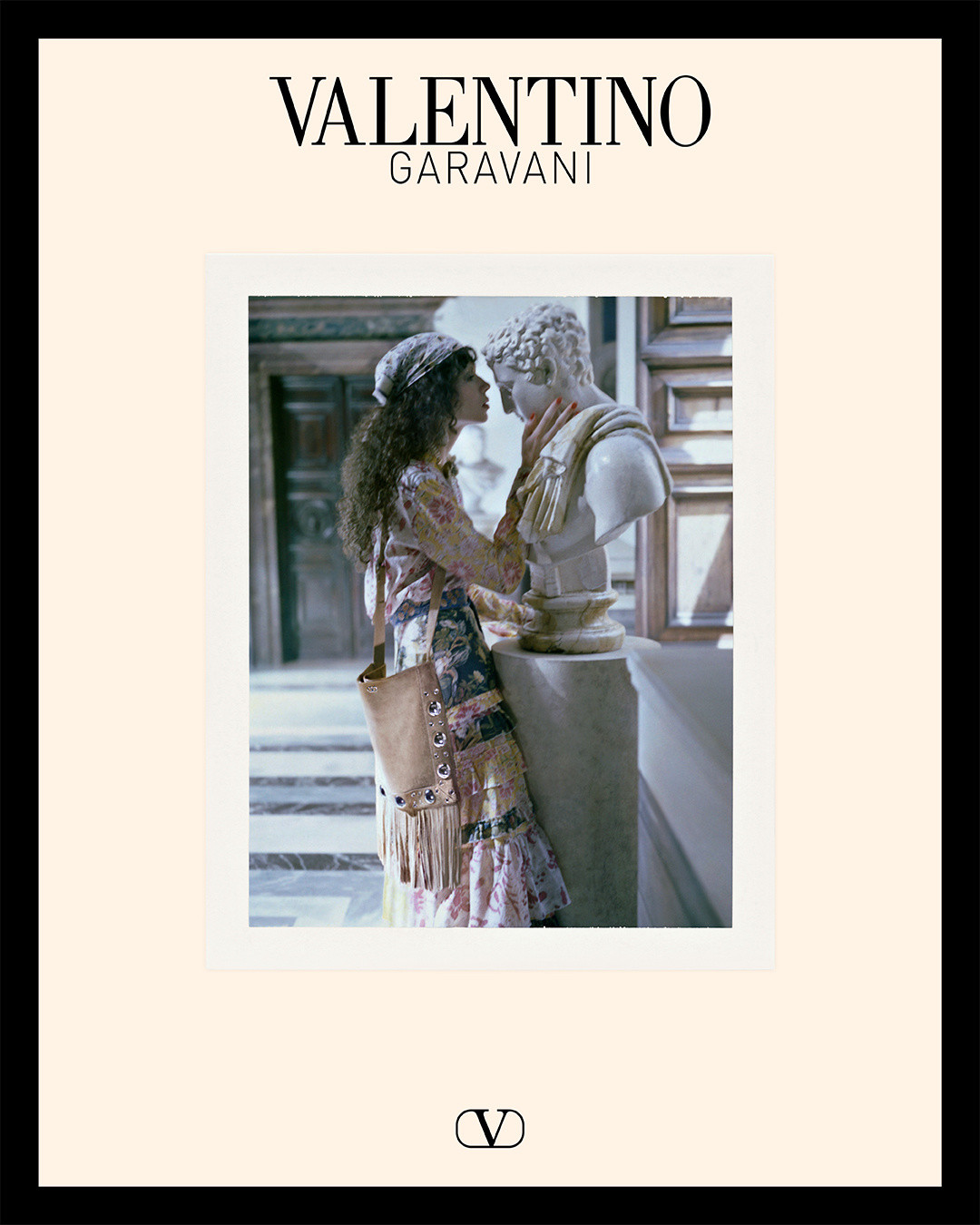

On y croise des artistes visionnaires et désenchantés, des femmes de cinéma porteuses d'un charme éternel et magnétique, des prélats grotesques et les fascinants descendants d'une aristocratie en déclin. Autant d'acteurs d'une comédie vivante qui incarnent l'âme palpitante et libertaire d'une ville, Rome, à laquelle j'ai voulu rendre hommage dans le sillage de l'amour qui la liait à Valentino Garavani.

Pour construire ce témoignage de reconnaissance, je n'ai pu m'empêcher de m'inspirer des mots que Federico Fellini adresse à Anna Magnani lorsqu'il lui fait ses adieux sur le pas de sa porte, à la fin du film Roma. C'est la nuit, on n'entend que les cloches d'une église et les pas qui piétinent les vieux pavés de la ville. La voix du metteur en scène caresse affectueusement l’actrice romaine qui est célébrée comme « le symbole de la ville : Rome. Louve et vestale. Aristocrate et souillon, sombre et bouffonne ».

Fellini n'aurait pu utiliser des mots plus précis, car Rome possède précisément cette nature paradoxale. Elle est sainte et putain, mère et marâtre, gouvernementale et anarchique, cosmopolite et provinciale. C'est le lieu où coexistent le blasphème et le chapelet, où l'histoire entre dans le quotidien et où la beauté est retenue par une antiquité polythéiste, par un monde qui n'est pas encore totalement aboli. Au fond, Rome est une aristocrate déchue, mais toujours pleine de charme.

J'ai voulu recréer cette scène fellinienne. La caméra filme une jeune fille qui rentre chez elle en longeant le mur d'un ancien palais romain, suivie par des carlins : des créatures fraternelles si symboliquement liées à la figure de Valentino Garavani. Ensemble, ils franchissent cette porte légendaire par laquelle le fondateur de la maison est sûrement passé mille fois. Sur ce seuil, la rue côtoie les paillettes de l'aristocratie, le bas côtoie le haut, le profane côtoie le sacré, l'extérieur côtoie l'intérieur. C'est toute une ville qui éclate et explose joyeusement dans un espace domestique.

J'avais besoin d'un langage cinématographique pour raconter cette nouvelle maison. Une esthétique suspendue entre le néo-réalisme de Luchino Visconti, le symbolisme visuel de Bergman et le réalisme magique de Fellini. Je cherchais une patine sachant évoquer la Rome du cinéma, avec son aura et ses tons si emblématiques. Je voulais que le résultat ressemble vraiment à un fragment de film dans lequel l'atmosphère dionysiaque d'une bacchanale de la Rome antique reviendrait dans la splendeur des années 1970 pour contaminer notre présent. Un présent désuet, décalé, anachronique et, pour cette raison, extrêmement contemporain.

Alessandro